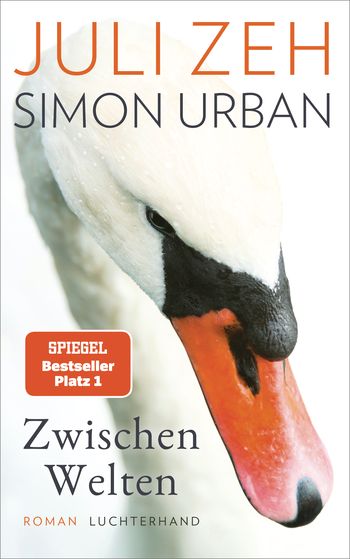

Rezensionen zu

Zwischen Welten

Vielen Dank für Ihre Meinung

Nach kurzer Prüfung wird diese von unserer Online-Redaktion freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass wir uns die Freigabe von beleidigenden oder falschen Inhalten bzw. Beiträgen mit unangemessener Wortwahl vorbehalten.

Um alle Ihre Rezensionen zu sehen und nachträglich bearbeiten zu können, melden Sie sich bitte an.

AnmeldenVoransicht

Hallo, ich bin begeistert von diesem Buch, muss allerdings sagen, dass die Lektüre meinem Blutdruck keineswegs einen Gefallen erweist. Gibt es solche Typen wie diesen "Stefan" in echt oder ist das alles "nur" eine literarische Überzeichnung. Ich beginne zu ahnen, dass in diesem Land noch viel mehr daneben geht, als man in der Zeitung lesen oder mit eigenen Augen sehen kann.

Theresa und Stefan wohnten während ihres Germanistikstudiums in Münster zusammen in einer Zweierwohngemeinschaft, wie gute Freunde, wie Geschwister. Bis Theresa´s Vater starb, sie zurück nach Brandenburg ging, um dort die Landwirtschaft ihres Vater zu übernehmen, die sie noch immer führt. Den Kontakt zu Stefan brach sie von einem Tag auf den anderen ab. Stefan machte Karriere als Journalist und arbeitet mittlerweile bei einer renommierten Hamburger Zeitung als stellvertretender Chefredakteur. Beide sind in ihren 40er Jahren angekommen, Stefan Single und ohne Kinder, Theresa verheiratet und zwei Söhne. Durch Zufall begegnen sie sich nach 20 Jahren in Hamburg an der Außenalster wieder, verbringen einen nicht sehr erfreulichen Abend zusammen und beginnen anschließend eine Unterhaltung über WhatsApp und eMail. Ihre Lebenshintergründe können unterschiedlicher kaum sein, ihr Alltag kaum gegensätzlicher. Kann unter diesen Umständen ihre Freundschaft aus Studentenzeiten fortbestehen, kann sie neu belebt und wieder aufgenommen werden, wird sich sogar mehr als Freundschaft entwickeln können? Für mich ist „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban der zeitgenössischste und aktuellste Roman den ich kenne. Die Themen könnten gegenwärtiger kaum sein. Ich bin ehrlich, wenn mein Mann mir diesen Roman nicht empfohlen hätte, hätte ich ihn nicht gelesen. Zu aktuell, zu gegenwärtig, zu wenig Fluchtmöglichkeiten beim Lesen. Und dann hätte ich sehr viel verpasst, mir wäre ein Juwel der deutschen Gegenwartsliteratur entgangen. Theresa und Stefan unterhalten sich über Klimapolitik, über die Gendersprache, Rassismus, den Krieg in der Ukraine, die Herausforderungen in der Landwirtschaft, die Auswirkungen von nur einem unangebrachten Wort, die eine ganze Existenz vernichten kann. Das was sie über diese Themen schreiben, denken und fühlen ist gegensätzlich und doch auch ähnlich. Sie leben in zwei verschiedenen Welten und haben somit auch verschiedene Perspektiven. Theresas Alltag ist vom praktischen Handeln durchzogen. Sie erlebt als Landwirtin die Auswirkungen des Klimawandels, der Klimakatastrophe jeden Tag real. Während Stefan´s Alltag eher mit theoretischen Überlegungen diesbezüglich ausgestattet ist. Die Tatsache ob es regnet oder nicht, kann Theresas Existenz bedrohen. Für Stephan´s Existenz ist es relativ egal ob es regnet oder nicht. Umgekehrt kann es Stefan seine Existenz kosten wenn er auch nur einen Fehler in der Gendersprache macht, wenn er einmal etwas Falsches, Unangebrachtes sagt und damit einen Shitstorm auslöst. Das wiederum spielt in Theresa´s Welt kaum eine Rolle. Sie führen einen Diskurs und gehen dabei selten sanft miteinander um. Es wird direkt gesprochen ohne sich in ihrer Kommunikation zu verbiegen. Dieses Buch zeigt auf, dass man sehr wohl miteinander reden kann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Eine Wohltat mitzuverfolgen wie sie ihre Diskussionen immer weiter aufbauen und auch zu spitzen. Beide haben ausreichend Selbstbewusstsein um nicht sofort beleidigt und eingeschnappt zu sein, wenn mal etwas geschrieben wurde, was den eigenen Ansichten gegensätzlich ist. Ich fand das großartig und wie eine Lehrstunde, erfrischend und berauschend. Muss denn immer alles zerstört werden, was nicht der eigenen Auffassung entspricht? Kann nicht einmal das Andere stehen gelassen werden? Ist es so schwer damit zu leben, dass nicht immer alle einer Meinung sind? Diese vielen Gruppen die sich gegenseitig bekämpfen und bekriegen, von der jede denkt, dass nur ihre Ansichten richtig sind. Das macht die Kommunikation in der heutigen Zeit so sehr anstrengend. Und umso wertvoller finde ich das Buch „Zwischen Welten“. Dann die Tatsache, dass nichts wirklich sicher ist, egal wo man lebt, mit wem man lebt, welche Umstände den eigenen Alltag bestimmen. Von einem Moment auf den anderen kann sich das Leben, die eigene Existenz gravierend verändern. Sei es wie bei Theresa durch Bestimmungen von Politikern, die ihr den Berufsalltag immer schwerer und nahezu unmöglich machen, den Auswirkungen von Starkregen oder zu wenig Regen. Oder in Stefan´s Welt die Auswirkungen von einem falschen Wort, dass einen Shitstorm auslöst, das die Masse aufbringt und sich tosend über ihn zusammenschlägt, es wird gerichtet, hingerichtet. Manchmal frage ich mich, warum in der heutigen Zeit so viel von Toleranz gesprochen wird, wenn sie doch immer weniger gelebt wird. Je mehr darüber gesprochen wird, desto weniger ist sie im Alltag zu finden. Im Laufe des Romans kann man in jeder Zeile miterleben, wie die Existenz von Theresa und Stefan immer stärker bröselt, wie beide versuchen, sie zusammenzuhalten und dabei beginnen ein sehr großes Stück Freiheit und Eigenmächtigkeit zu verlieren. Mitzuverfolgen wie beide mit dieser Entwicklung umgehen, fand ich hoch interessant und sehr spannend. „Zwischen Welten“ ist für mich ein Roman aus dem man sehr viel mitnehmen und lernen kann, der so reich an wertvollen Gedanken und Sichtweisen ist, dass es sich lohnt, ihn ein zweites Mal zu lesen. Ein Roman der mir auch mal wieder aufgezeigt hat, dass es nicht nur eine Wahrheit und ein Richtig und ein Falsch gibt und das es unserer Gesellschaft eventuell gut tun könnte, wenn sie wieder anfinge, die vielen Grautöne nicht weiter auszuschließen.

Theresa und Stefan kennen sich seit ihrem Literaturstudium vor 20 Jahren. Sie hatten in einer WG zusammengewohnt und waren wie eine Familie füreinander. Danach gingen ihre Wege auseinander. Jetzt treffen sie sich erstmals wieder und versuchen die Kluft, die zwischen ihnen entstanden ist zu überbrücken. Ein Schlagabtausch per Email und Whatsapp zweier gegensätzlichen Seiten: Stefan, einem Jourinalisten aus Hamburg, dessen Ziel ist es, sich und am liebsten die ganze Welt für neue Wege in der Klimapolitik zu gewinnen und mit Gendersprache und überkorrekt angewandter Sprache und korrekten Recherchen den Rassismus zu bekämpfen. Theresa, eine Landwirtin, mit geerbtem Hof mit Milchproduktion und Biogasanlage, die versucht mit den steigenden Landpreisen und mit immer komplexeren Auflagen noch nachhaltig ihren Hof über Wasser zu halten. Die Lektüre war sehr unterhaltsam wenn auch manchmal echt sehr bedenklich. Beide Seiten konnte ich bisweilen verstehen und wieder kopfschüttelnd ablehnen. Mir hat dieser Schlagabtausch sehr gut gefallen und auch vor Augen geführt, in was für einer Zeit wir leben… in Zeiten von Shitstorms, Klicks und Likes im Internet… Eine klare Leseempfehlung! Danke dem Verlag und Bloggerportal für das Rezensionsexemplar.

Zwanzig Jahre nach ihrer wilden Studentenzeit in Münster begegnen sich Theresa und Stefan zufällig wieder. Zwei Leben und damit auch zwei verschiedene Welten liegen zwischen ihnen. Theresa ist Landwirtin, hat den Betrieb ihres Vaters übernommen und kämpft verzweifelt und mit all ihrer Kraft um das Überleben ihres Hofes. Stefan dagegen ist Journallist bei einer der größten Zeitungen Deutschland in Hamburg. Seine Welt dreht sich um Sehen und gesehen werden. Was dort in den Büros und an den Schreibtischen der Redaktion erdacht wird, soll die Gesellschaft verändern. Mit Sprache soll Gerechtigkeit geschaffen werden, mit Beilagenheften die Menschen zum nachhaltigen Leben erzogen werden, während in der Mittagspause Zucchinicremesüppchen mit Champagnercremehäubchen gelöffelt wird. Theresa dagegen ringt dem Land alles ab, was der Gesellschaft Nahrung bietet. Doch statt Anerkennung und Hilfe zu erhalten, wird ihr von Gesetzen und Verordnungen das Leben schwer gemacht. Während der Pleitegeier über ihr kreist, muss sie sich ständig rechtfertigen. Jeder kämpft für sich in seiner Welt. Durch ihre gemeinsame Vergangenheit fühlen sie sich verbunden. Was damals harmlos am Küchentisch diskutiert wurde, artet heute in handfesten Streit aus. Der Roman ist in Form eines modernen Briefwechsels geschrieben. Wie Voyeure verfolgen wir den E-Mail -und Messenger-Austausch der beiden. Ihre gesellschaftskritische Konversation ist grandios. Der Roman bietet so viel Stoff zum Nachdenken und Diskutieren, dass ich mich immer wieder damit beschäftigen könnte. Trotz der Erzählform war es ein echter Pageturner, der mich nicht nur über die Absurditäten unserer Gesellschaft den Kopf, sondern auch über mich selbst, schütteln ließ. Eine absolute Leseempfehlung!

Beim Stichwort "Debattenkultur" denken wir zeitgleich an soziale Medien und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn so etwas in einem Roman abgebildet werden soll. Der Versuch allerdings ist mutig und letztendlich erweist sich das Medium "Briefroman" als passend. Briefe sind heute zwar WhatApps und Mails, aber das Grundprinzip bleibt. Die Geschwindigkeit ist deutlich höher und Theresa und Stefan müssen vor allem anderen erfahren, dass mit der Zuspitzung um der guten Sache willen das Zwischenmenschliche verlorengeht. Letztendlich ist das die wichtigste Botschaft des Romans. Ob das Gendersternchen wichtiger ist als die Existenz von Landwirten, ob Alltagsrassismus wichtiger ist als das Vermächtnis der eigenen Familie - zu diesen Thesen machen die Autoren keine finalen Aussagen, höchstens Andeutungen. Man kann aber nicht umhin, in Theresa die heimliche Sympathieträgerin zu sehen, deren Handlungen im Vergleich zu Stephans Rechthaberei vom elitären Kulturposten aus noch am nachvollziehbarsten sind. Am Ende sind es aber eben die Freundschaften und zum Teil auch Familien, die an solcher Rechthaberei und hochkochenden Emotionen kaputt gehen. Politische Einstellungen sind längst Ersatzreligionen geworden, deren Anhänger sich lieber verdammen als auszuhalten, dass andere Perspektiven ein Existenzrecht haben. Obwohl Theresa und Stephan grundsätzlich gute Voraussetzungen für den konstruktiven Diskurs haben, können sie sich dieser Dynamik kaum entziehen. Doch sie sind auch Opfer der Dinge, die sie heraufbeschwören. In dieser Hinsicht wird das Buch ab der Mitte auch ein wenig zur beißenden Mediensatire, wenn Stephan für seine woken Kollegen einfach nicht mehr woke genug ist und kurzerhand abgesägt wird und auch zum Thriller, wenn Theresa mit der Hilfe einer dubiosen Untergrundorganisation mehr Gerechtigkeit für Landwirte erkämpfen will. Wichtige Bücher über brandaktuelle Themen gibt es viele, doch die wenigsten liest man gern. Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Abwägung, beide Seiten wenigstens zu Wort kommen lassen, auch wenn man seine Meinung vehement verteidigt - all das scheint angesichts des eigenen Missionierungseifers passé. Hier liegt nicht nur ein Debattenroman vor, den gern liest, nein, er nimmt sich trotz durchaus erkennbarer Sympathien die Zeit, sich mit seinen nicht zu unterschätzenden Themen eigehend zu befassen und sie an der Realität zu prüfen. Das kann man nicht hoch genug einschätzen.

Der Roman „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban stand über 30 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste (Stand: 08/23) und wurde mir noch dazu zur Lektüre empfohlen. Grund genug, mir das Werk einmal genauer anzuschauen. Und so viel vorweg: Es ist ein interessantes Beziehungsverhältnis zwischen den Protagonisten Stefan und Theresa, das die beiden Autoren entworfen haben. Ein Verhältnis, bei dem beide Charaktere in schwierigen Lebensphasen stecken und sich gegenseitig offenherzig und schonungslos die Meinung über die Lebenswelt des jeweils anderen mitteilen (in diesem Zusammenhang wird auch viel über gesellschaftspolitische Themen gestritten). Stefan und Theresa sind dabei auch hart im Umgang miteinander, echte Freunde eben, die sich schon seit ihrer gemeinsamen WG-Zeit aus Studienzeiten kennen. Sie schenken sich nichts, es geht hoch her, die Emotionen kochen des Öfteren hoch, die Nerven liegen blank. Und die Schilderung der Entwicklung ihrer Beziehung zueinander ist das, was den Roman in meinen Augen ausmacht. Ein tolles Buch, das ich nicht aus der Hand legen konnte und das in der geschickt gestalteten Figurenrede sicherlich auch den aktuellen Zeitgeist oft treffend wiedergibt. Nachdem Stefan und Theresa längere Zeit nichts voneinander gehört haben, treten sie wieder in schriftlichen Kontakt. Sie kennen sich noch aus dem Studium, doch ihre Lebensläufe haben völlig unterschiedliche Richtungen genommen. In regelmäßigen E-Mails und Whats-App-Nachrichten gewähren beide dem jeweils anderen einen Einblick in ihre aktuelle Lebenssituation. Stefan (ledig, Single, keine Kinder) ist Kulturchef bei einer Zeitung namens „BOTE“ und berichtet seiner ehemaligen Kommilitonin von den Streitigkeiten bei Redaktionssitzungen. Theresa (verheiratet, zwei Kinder) gehört ein Bauernhof, den sie nach dem Tod ihres Vaters übernommen hat. Sie hat ihr Germanistik-Studium aus diesem Grund abgebrochen. Die Lebenswelten beider Figuren könnten unterschiedlicher nicht sein. Und die Urteile übereinander fallen harsch aus. Vor allem die Whats-App-Nachrichten haben oft einen konfrontativ-aggressiven Grundton. Für Theresa ist Stefan ein Großstadt-Intellektueller, der keine Ahnung vom wahren Leben hat und in einem Elfenbeinturm existiert. Des Öfteren bemüht sie sich darum, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und berichtet von ihrem harten Alltag als Landwirtin. Stefan beschreibt Theresa seinerseits am Beispiel der Arbeit im Redaktionsteam die aufgeheizte Atmosphäre bei seinem Arbeitgeber. Doch Theresa nimmt Stefan und seine Probleme nicht richtig ernst. Sie amüsiert sich über sein Theoretisieren. Sie ist eine Frau der Praxis, steht mit beiden Beinen im Leben und hat täglich praxisnahe Alltagsprobleme zu lösen, die der Beruf eines Landwirts mit sich bringt. Ihre Lebenswelt ist nicht so „verkopft“ wie die von Stefan. Sie packt an, sie leistet und findet kaum Zeit, sich hochtrabende Gedanken zu machen. Sie ist eine Kämpferin. Trotz finanzieller Schwierigkeiten und am Rande der Existenz gibt sie nicht auf und hält den Betrieb am Laufen. Wenn Mitarbeiter gesundheitlich ausfallen, fängt sie deren Arbeit zusätzlich mit auf. Sie setzt sich unermüdlich für Verbesserungen ein und fühlt sich von der Politik allein gelassen. Im Laufe des E-Mails Kontakts kommen sich Stefan und Theresa mal näher, mal distanzieren sie sich wieder voneinander. Zwischenzeitlich blitzen auch immer einmal wieder Gefühle auf, die Stefan für Theresa hat. Stefan hadert mit der gemeinsamen Vergangenheit. Er versteht z.B. nicht, warum seine ehemalige WG-Mitbewohnerin wortlos verschwunden ist, um den Hof zu übernehmen, und ihn nicht um Hilfe gebeten hat. Und was auch immer wieder während des Schriftverkehrs deutlich wird: Beide streiten über gesellschaftspolitisch relevante Themen und äußern dabei unterschiedliche Ansichten. So diskutieren sie z.B. über das Gendern. Und oft debattieren Theresa und Stefan leidenschaftlich, so dass die Fetzen fliegen. Theresa erscheint dabei häufig als die Pragmatikerin, Stefan hingegen ist der Analytiker. Sie – bodenständig in der Praxis. Er – intellektuell am Schreibtisch. Theresas Vorwurf: Stefan lebe in einer Blase, die mit der Realität wenig zu tun habe. Er kümmere sich zu sehr um die Lösung von Problemen auf Meta-Ebene und zu wenig um konkret greifbare Schwierigkeiten. Weitere Themen, die sie äußerst emotional erörtern: Klimaschutz, Ukraine-Krieg, struktureller Rassismus (das Verständnis für die Relevanz dieses Themas hält sich bei Theresa in Grenzen), kulturelle Aneignung, Ost-West-Problematik etc. Auf mich wirkte Theresa kompetent, wenn sie sich äußert. Die Abläufe des landwirtschaftlichen Betriebs werden sehr detailliert und kenntnisreich von ihr dargelegt. Sie hadert viel mit den politischen Zuständen und hat viele konkrete Ideen, wie sich die Situation der Landwirtschaft im Land verbessern ließe. Stefan seinerseits gewährt Einblicke in den journalistischen Alltag. So schildert er z.B. den Entstehungsprozess einer Sonderausgabe zum Thema „Klimaschutz“, bei der auch das Know-how von Aktivisten eingebunden werden soll, die sich dreist und anmaßend verhalten. Ein weiteres Thema, das zum Ausdruck kommt: Das Beziehungsleben beider Figuren. Dabei wird deutlich, dass Stefan wenig Ahnung von Familienleben hat. Theresa ihrerseits schildert, wie sie sich zunehmend von ihrem Mann Basti entfremdet, weil die Arbeit zu viel Raum einnimmt. Sie schafft es nicht einmal, in den Urlaub zu fahren, ohne ein schlechtes Gewissen ihrem Betrieb gegenüber zu haben. Die Entwicklung des Privatlebens beider Figuren ist so angelegt, dass Krise auf Krise folgt. Wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, ereignet sich bereits das nächste Dilemma. So muss sich Stefans Chef z.B. nach einer unbedachten Äußerung gegen einen „shit-storm“ wehren. Hier wird die Schattenseite der sozialen Medien gut und treffend in den Blick genommen, wie ich finde. Es zeigt sich, wie der Chefredakteur durch eine Hetzkampagne zu Fall gebracht wird und wie seine ganze Familie darunter leidet. In diesem Zusammenhang werden im Roman auch interessante Fragen aufgegriffen, die die journalistische Arbeit betreffen: Wie sehr darf und muss man sich als Journalist:in positionieren? Wie viel Haltung ist beim Schreiben nötig? Wie sehr überlässt der Journalist bzw. die Journalistin die Meinungsbildung noch den Leser:innen? Oder sind Journalist:innen selbst Meinungsmacher und geben Meinungen vor, die man als Leser:in einzunehmen hat? Wie neutral muss Berichterstattung sein? Und kann sie überhaupt neutral sein? Und auch die Rolle von Aktivist:innen mit vielen Followern wird problematisiert. Wie kann es z.B. sein, dass Influencer mehr Gehör finden und Aufregung stiften als gestandene Journalist:innen? Im weiteren Handlungsverlauf nimmt die Politikverdrossenheit von Theresa immer mehr zu. Sie nimmt zunehmend radikalere Positionen ein, was ihre Verzweiflung deutlich werden lässt. Sie fühlt sich von der Politik im Stich gelassen, beklagt bürokratischen Irrsinn, fühlt sich machtlos, ohnmächtig. Sie wird immer mehr zu einer Wutbürgerin. In meinen Augen wird sehr deutlich, dass Theresa ganz klar bei sich ist. Sie weiß, wer sie ist, was sie will. Sie muss sich nicht finden. Sie hat ein ganz klares Ziel vor Augen, das sie zu erreichen versucht (wirtschaftlich überleben). Sie weiß nur nicht, wie sie das schafft. Stefan hingegen ist wankelmütig. Er ist in einer Art Selbstfindungsphase und muss für sich noch herausfinden, wie er seine journalistische Arbeit in Zukunft ausrichtet. Was beide Figuren eint: Sie machen eine schwierige Lebensphase durch. Das geteilte Leid schweißt sie zusammen. Doch es gibt auch klare Unterschiede: Theresas Abwärtsspirale hält an und lässt sich nicht aufhalten, die Katastrophen nehmen kein Ende. Es geht permanent bergab. Stefans Krisen hingegen sind nie von Dauer, er muss „nur“ Unruhephasen überstehen, sein beruflicher Erfolg ist (langfristig betrachtet) nie in Gefahr. Stefan ist auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, er geht nach meinem Dafürhalten nicht angemessen auf die Sorgen von Theresa ein. Letztlich geht es ihm doch nur um seine Karriere. In Krisenmomenten ist er zwar nah bei Theresa, doch in erfolgreichen Momenten ist er weit von ihr weg. Am Ende des Buchs könnte die Distanz zwischen beiden Figuren nicht größer sein. Das einzige, was mich während der Lektüre des Buchs gewundert hat: Woher nehmen beide Figuren die Kraft, sich solch langen E-Mails zu schreiben, wenn sie doch so wenig Zeit haben, ihren Alltag zu managen? Woher nehmen sie die Energie, so leidenschaftlich zu streiten und sich gegenseitig zu verletzen? Ein wenig hat mich das Buch an „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer erinnert, nur dass hier nicht die Liebes-Thematik im Vordergrund steht, sondern die politische Thematik.

Das ungewöhnliche Formal des digitalen Austausches zwischen Tessa und Stefan zeigt die tiefe Kluft zwischen intellektueller westdeutscher Stadtbevölkerung und den Alltagstehmen und -sorgen der brandenburger Bauernschaft auf und versucht auf der urmenschlichen Bedürfnisebene nach Liebe und Anerkennung Brücken dazwischen zu schlagen. Ein fantastisches Werk, das ohne zu urteilen beide Welten im Kern erkennt und seine Spannung darin findet, immer wieder mit der Hoffnung auf verbindende und versöhnliche Begegnung zu spielen. Wer beide Welten kennt weiß, hier wurde gut recherchiert und den Szenen aufs Maul geschaut. Ein hochaktuelles und politisches Werk, das ich nicht mehr zur Seite legen konnte.

Liebe Theresa, lieber Stefan, schon bald, nachdem ich mit dem Lesen eurer Korrespondenz begonnen hatte, regte sich in mir das Bedürfnis, mich in euren Austausch einzumischen. Ich meinte vermitteln zu können bzw. zu müssen. Ich sah die Barrikaden auf beiden Seiten und das Ringen darum, sich dem anderen verständlich zu machen. Wahrscheinlich wäre ich genauso gescheitert wir ihr. Stefan ist Journalist und leitet das Kulturressort einer großen deutschen Wochenzeitschrift mit Sitz in Hamburg. Theresa hat den Hof ihres Vaters übernommen, auf biologische Landwirtschaft umgestellt und kämpft seither zwischen Melkstand, Traktor und Bürokratieumdas wirtschaftliche Überleben. Die beiden kennen sich vom Studium, hatten sich lange aus den Augen verloren und zufällig in Hamburg wieder getroffen.Sie vereinbaren einen Neuanfang. Der daraus entstehende Austausch per WhatsApp und Mail wird schnell zu einem Streitgespräch über unterschiedliche Vorstellungen und Positionen. Theresa fühlt sich von den Gendersternchen in Stefans Texten provoziert, für ihn hingegen sind Theresas Kühe vor allem Klimakiller. Beide agieren authentisch und ihre Beweggründe sind nachvollziehbar.Im Prinzip wollen sie das Gleiche: Eine gerechte Gesellschaft in einer funktionierenden Demokratie und eine intakte Umwelt.Doch mangelnde Breitschaft, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen, führt schnell zu Unterstellungen und Vorwürfen. Ich habe immer den Eindruck, dass sie einander nicht zuhören und aneinander vorbeischreiben.Sie präsentieren Fakten, aber eigentlich geht es um Befindlichkeiten.Ich fand es ermutigend, dass sie trotzdem nicht hingeworfen und nach gemeinsamen Schnittmengen gesucht haben. Das Themenspektrum ist breit gefächert. Stefan berichtet von den Abläufen in der Redaktion, er erzählt von einem Projekt, welches ihm am Herzen liegt und von dessen Umsetzung. Theresa beschreibt ihren Arbeitsalltag zwischen Familie und Hof und wie sich die anhaltende Dürreperioden auf Ertrag und Arbeitsbelastung auswirkt. Die Mails handeln vonder Misere der Landwirtschaft zwischen Grundversorgung und Klimaschädlichkeit, vonGeschlechtergerechtigkeit, es geht auch um deutsche und europäische Politik und die Rolle von Subventionen, um bürokratische Hürden, um die Aufgaben der Journalisten zwischen Information und Kommentar. Das alles durchdringende Thema jedoch sind die vielfältigen Formen von Kommunikation. Stefan und Theresa kommunizieren vorrangig per Mail und per WhatsApp, dabei fällt schnell auf, dass die zeitnahen Reaktionen über den Messenger deutlich schärfer verlaufen und nicht selten schon nach kurzem Hin und Her beleidigend werden. Beim Schreiben der Mails argumentieren beide im Wesentlichen sachlich. Der unüberlegte und teilweise übergriffige Schlagabtausch per WhatsApp erscheint dabei wie eine Vorahnung des Strudels, in den beide am Ende geraten. Die Form des Briefromans ermöglicht dem Autorenpaar Juli Zeh und Simon Urban den glaubhaften Perspektivwechsel zwischen dem in seiner urbanen Blase gefangenen Stefan und der im täglichen Arbeitspensum eingespannten Theresa. Gleichzeitiggelingt es dabei, die Mechanismen innerhalb der sozialen Medien abzubilden. Sie zeigen die zerstörerische Kraft, die den Diskursen via Twitter oder Facebook innewohnt, wo es nur noch selten um Inhalte geht, aber immer um Lautstärke und Reichweite und das Besetzen von Schlagworten. Während es Stefan und Theresa immer wieder schaffen, ihre Debatte auf eine sachliche Ebene zurückzuführen, müssen sie erleben, wie schon ein einzelner unüberlegter Satz oder eine spontane Aktion einen Shitstorm auslösen und eine Existenz vernichten können. Beide müssen erkennen, wie wenig wirkmächtig sie sind. Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch möglich ist, eine zielführende und lösungsorientierte Debatte zu führen bzw. wie sie wieder gelingen kann. Doch der Schwarm, den Rotzlöffel*innen wie Leonie aktivieren – sie ist im übrigen für mich die einzige unglaubwürdige Figur im Buch, weil in ihrer Darstellung der Begriff „Aktivist“ zum Schimpfwort verkommt – dieser Schwarm besteht aus vielen Einzelnen, aus uns, und wir tragen Verantwortung. Das sollte uns bewusst sein, bevor wir zynische Sprüche in die Tastatur hämmern und in die Welt schicken. Echte Demokratie braucht schließlich die Vielfalt der Meinungen, um einen guten Weg für alle zu finden.

Wir stellen nicht sicher, dass Rezensent*innen, welche unsere Produkte auf dieser Website bewerten, unsere Produkte auch tatsächlich gekauft/gelesen haben.